神経内科医の仕事(コンサルテーションでよくある依頼)としてパーキンソン病患者さんの周術期での薬剤調整があります。以下術前、術中、術後管理に分けて記載させていただきます。

術前の管理

■術前に中止するべき薬剤:MAOB阻害薬(セレギリン・ラサギリン)

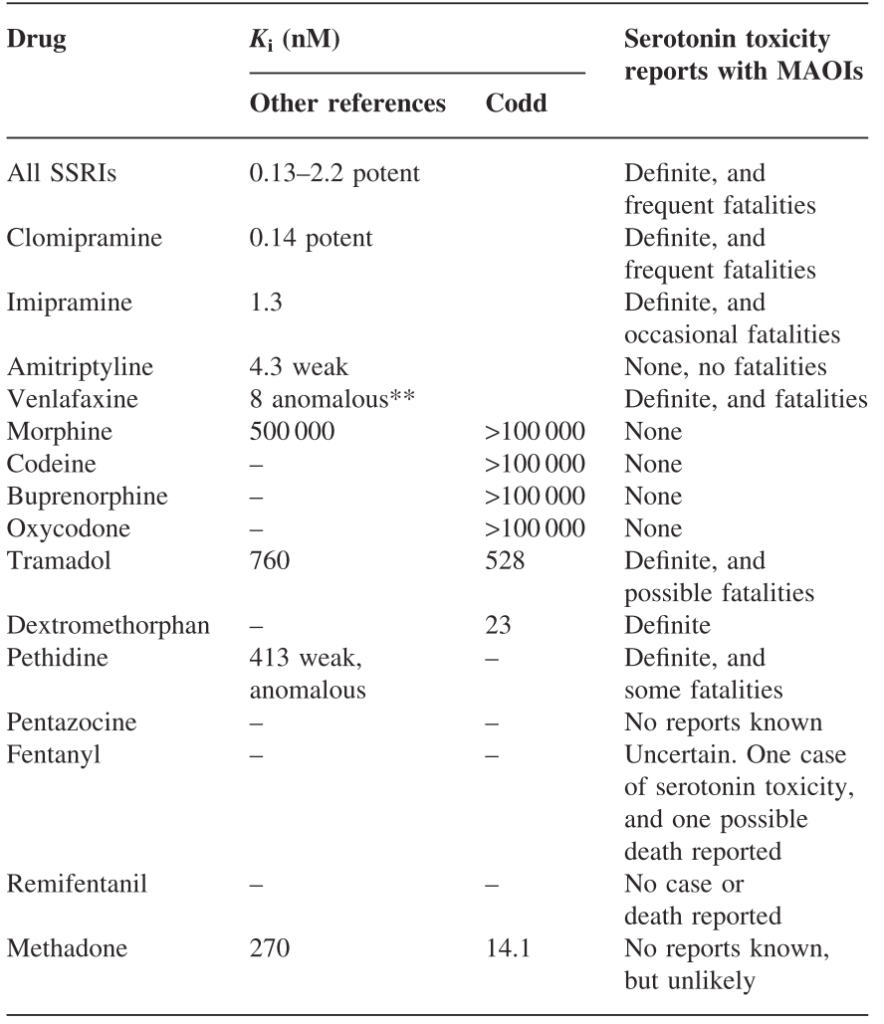

・MAOB阻害薬とオピオイド薬の併用でセロトニン症候群を引き起こす可能性が示唆されています(セロトニン症候群に関してはこちらにまとめがありますのでご参照ください)。このため術前2周間前からの休薬が推奨されています。

・MAOB阻害薬はこのように他のセロトニン濃度を上昇させる薬剤と併用すると、セロトニン症候群のリスクが上昇するため併用薬にかなり縛りがあり、注意が必要です。

手術当日

当日朝分のパーキンソン病治療薬はそのまま内服する(手術前ぎりぎりまで内服は行う)。

術中の管理

麻酔薬の影響をまとめると下記の通りです。実際には麻酔科の先生方に管理していただくことになりますが、情報として知っておくべきです。

・鎮静薬:プロポフォール(ジスキネジア増悪の可能性あり・脳定位手術では避ける)、チオペンタール(安全)

・鎮痛薬:フェンタニル、レミフェンタニル(筋強剛を増悪させうるため注意)

・吸入麻酔薬:イソフルラン、セボフルラン(安全)、ハロタン(不整脈誘発リスクがあり避ける)

術後の管理

■抗パーキンソン病治療薬

・内服が困難な場合:元々の内服薬でのLEDD(levodopa equivalent daily dose:Levodopaに換算した1日投与量)を計算する。その値の半分の量の静注ドパミンを1日数回に分けて投与する(通常静注用は内服量の半分程度で良いとされています)。

*この半分の量というのは絶対的な関係ではなく、より多く必要となることもあるため注意。

*貼付薬(ロチゴチン)、皮下注射薬(アポモルフィン)も選択肢としてありますが、静注薬の方が確実に投与できるため私は静注薬を使用するようにしています。

使用する静注用レボドパ製剤 商品名:ドパストン 製剤:50mg/20ml, 25mg/10ml

例)LEDD=300mg/日の場合→静注ドパミン量=150mg/日なので

処方:ドパストン50mg+NS100ml 3時間かけて投与 1日3回投与(6,14,22時)

・内服ができるようになったらすぐに元々の薬剤を再開する。

■制吐剤

・メトクロプラミド(プリンペラン)、プロクロルペラジン(ノバミン)は中枢性ドパミン拮抗作用を持つため避ける。

・ドンペリドン(ナウゼリン)を使用し、内服が困難な場合は座薬を使用する。

参考文献

・BRAIN and NERVE 67(2):205-211,2015 「パーキンソン病患者における外科手術への対応」下畑享良先生の記事:なかなかパーキンソン病の周術期管理に関する記事がないなか非常に勉強になる内容です。