1:分類

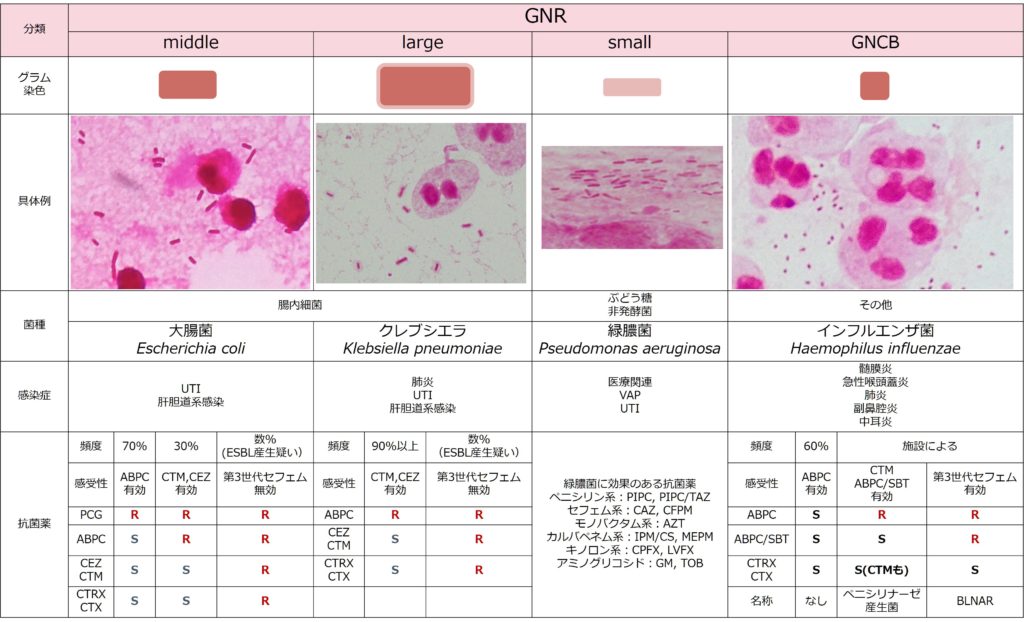

グラム陰性桿菌は市中感染症・院内感染症いずれでもよく遭遇する菌です。ここでは具体的な分類に関して説明します。グラム陰性桿菌(以下GNR)は1:腸内細菌科と2:ぶどう糖非発酵菌(代表的なのは緑膿菌)に分類すると分かりやすいです。グラム染色の段階では主に「大きさ」で区別をします。GNRをlarge, middle, smallと区別するとKlebsiella=GNR large, E.coliなどその他のGNR=GNR middle, ぶどう糖非発酵菌=GNR smallと分類されます。

1:腸内細菌科(ガス産生):E.coli, Klebsiella pnemoniae, Proteus, Enterobacter, Serratia, Citrobacter

2:ぶどう糖非発酵菌(非ガス産生):Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Stenotrophomonas

これらをもとに下記にGNRを分類・まとめましたのでご参照いただけますと幸いです(ここでは市中感染症でよく遭遇する菌にしぼってまとめています)。

2:血液培養からGNRが検出された場合

血液培養でGNRが検出される場合基本contaminationはありません。1本でも検出されれば真の菌血症と判断して対応します。

また好気ボトルのみから検出され、嫌気ボトルからは検出されない場合はぶどう糖非発酵菌の可能性を考慮します。

また「菌から疑う」という立場に立つと、GNRによる菌血症では

1:尿路感染症

2:腹腔内・胆道感染症

3:呼吸器感染症(肺炎)

が3大感染症です。その他まれなものとして髄膜炎、皮膚軟部組織感染症、感染性心内膜炎、骨髄炎なども挙げられますが上記3つの感染症のことが一般的には多いです。

血液培養のフォローアップに関してですが、GNRによる通常の尿路感染症、腹腔内・胆道感染症、呼吸器感染症は血液培養のフォローアップは通常必要ありません。

GNRは日常臨床で頻繁に遭遇する菌なので、一般的な対応に慣れておきたいです。

3:耐性菌に関して

ESBL産生菌の可能性

・起炎菌:Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis

*3大原因①Proteus, ②Escherichia, ③Klebsiellaの頭文字をとって”PEK”とよく呼ばれる

・遺伝子:プラスミドに遺伝子を有しており菌の間を伝播することができる

・治療:カルバペネム(セフメタゾール)

AmpC β-ラクタマーゼ過剰産生の可能性

・起炎菌 3大起炎菌①Enterobacter cloacae, ②Klebsiella(Enterobacter) aerogenes, ③Citrobacter freundii, (Serratia marcescens)

*Citrobacterの中でもCitrobacter koseriiはAmpC産生遺伝子を有していないためこの問題は生じない

・遺伝子:AmpC遺伝子は染色体で有している細菌と有していない細菌がある

・AmpC β-ラクタマーゼはペニシリン、第3世代までのセファロスポリンを分解する

・AmpC β-ラクタマーゼ遺伝子を染色体に有する→抑制されているが、βラクタム暴露によって遺伝子の発現が誘導される、AmpC過剰産生すると第3世代セフェム治療中に菌が耐性化する場合がある(約3~20%, 中央値7日)

・治療:第4世代セファロスポリン(セフェピム) MIC 4~8μg/mLはESBLを同時に産生している可能性がありカルバペネムで治療 Antimicrob Agents Chemother. 2015 Dec;59(12):7558-63.

*これらの菌が検出された場合、最初から第4世代セフェムで治療を開始するのか?それとも短期間の治療期間であれば第3世代セフェムで治療を開始するのか?などはまだ決まりが無い(個別の検討必要)

→例えば短期間治療の尿路感染症や胆管炎であればそのまま第3世代セフェムで押すことができるかもしれないが、長期間治療が必要となる感染性心内膜炎や骨髄炎などでは考慮する必要がある