0:はじめに

院内患者の下痢に関してこちらにまとめましたので、今回は救急外来での下痢対応に関してまとめます。特にここでは救急外来での頻度が多い急性下痢(発症から2週間以内)に関してまとめます。私は急性下痢症に関して以下の3通りに分類しております。

1:腸炎 ウイルス性・細菌性腸炎、寄生虫感染症

2:中毒 Toxic shock syndrome・コリン作動性中毒・セロトニン症候群・甲状腺クリーゼ

3:薬の副作用・アレルギー アナフィラキシー・薬剤副作用

以下でそれぞれに関して解説していきます。

1:腸炎

■ウイルス性腸炎

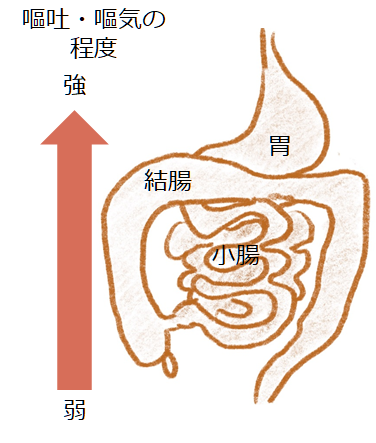

ウイルス性腸炎の多くは小腸を主体とした炎症をきたします。炎症により腸壁が浮腫状になることで、水分の吸収が出来ないため下痢になり、消化管内圧が上昇することで嘔気、嘔吐と間欠的な腹痛を引き起こします。

嘔気、嘔吐は基本的に病変が口側に近ければ近いほど強くなる特徴があります(消化管疾患全般の特徴)。またウイルス性腸炎では通常「嘔気・嘔吐」→「腹痛・下痢」という症状の順番です。このため、「腹痛」もしくは「下痢」が先行して「嘔気・嘔吐」となる場合はウイルス性腸炎以外の疾患も考慮するべきです。このように症状の順番に注目して問診をする必要があります。

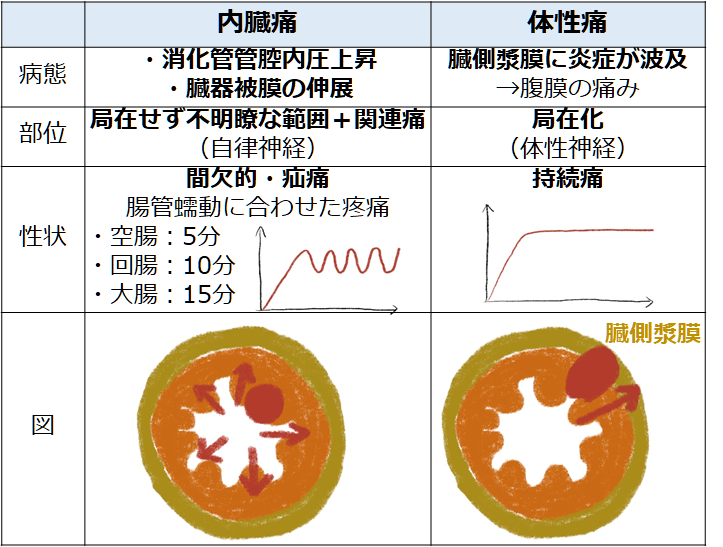

腹痛は炎症が壁側腹膜まで達することはまれで、通常は「内臓痛」を呈します。間欠的で腹痛の範囲は限局せず、腹部所見としても腹膜刺激徴候は認めません。ウイルス性腸炎では腹痛はそこまで目立たない場合も多いです。

ウイルス性腸炎では基本的に便培養検査は必要ありません。ノロウイルス、ロタウイルスの便検査もマネージメントに影響を与えないため通常は救急外来では実施しません。

基本的には細胞外液喪失による合併症があるかどうかが重要なので、水分が取れる状況であれば飲水を少量頻回で励行します。難しい場合は細胞外液点滴を行います。

ウイルス性の場合はなので抗菌薬はもちろん必要なく、止痢薬も通常処方しません。整腸剤は有症状期間を短くする可能性が指摘されており、場合によっては使用を検討します。

■細菌性腸炎

細菌性腸炎はそのほとんどが大腸主体で炎症をきたし、発熱、腹痛といった全身症状が前面に出ること、血便を呈する場合があること、直腸まで炎症が達する場合は排便した後もすっきりしないテネスムスを呈することが特徴です。大腸が病変の主体なので、回盲弁の機能が保たれている場合は嘔気、嘔吐はそこまで目立たない場合も多いです。腹痛も大腸は蠕動運動周期が長いため、間欠痛よりも持続痛のように感じる場合もあり腹部所見でも炎症が強い部位に圧痛、腹膜刺激徴候を認める場合があります。

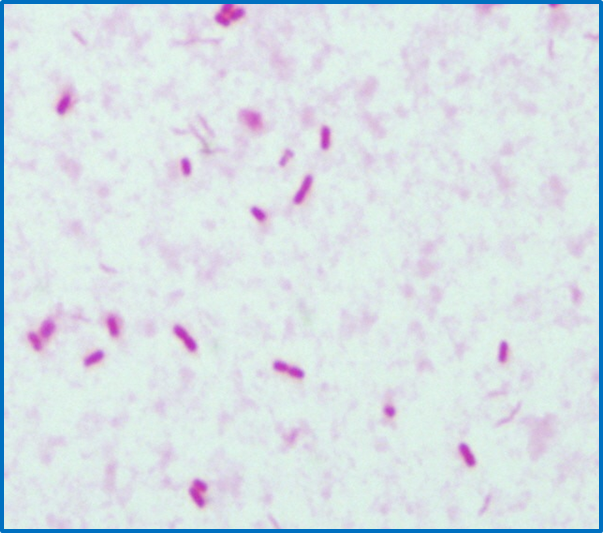

便検査では便中白血球がウイルス性と比べて検出される場合が多く、キャンピロバクターは便グラム染色で唯一“gull wing”として同定することが可能です(下図参照)。

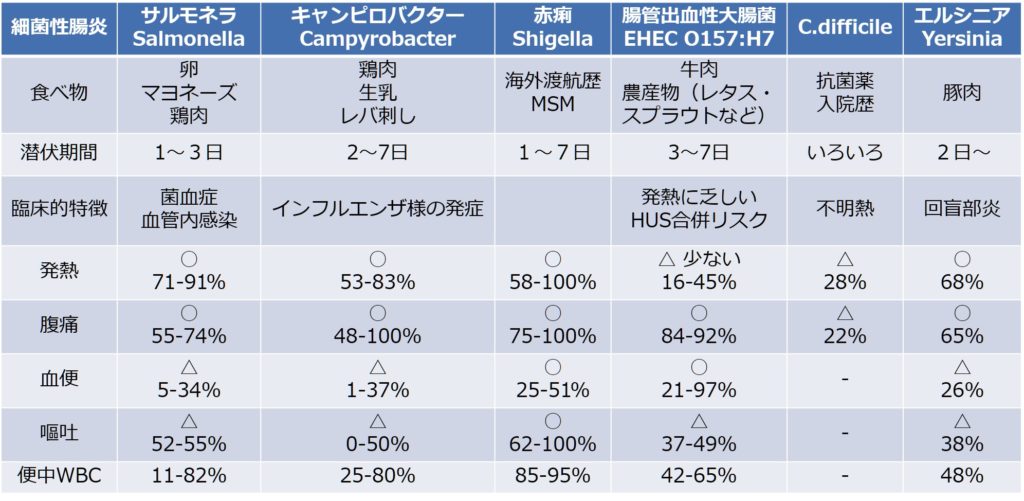

便培養はそれぞれの菌に対して培養検査を行うため、出来るだけ食事歴や臨床像から便培養検査を狙って提出することが出来ると良いです(やみくもに全ての菌を調べるとしない)。細菌性腸炎の原因としては下記のものが挙げられます。

以下でそれぞれの原因菌の特徴を記載します。

サルモネラ感染症:特に菌血症を呈する場合や血管内感染をきたす場合がある点が特徴的で、菌血症の病態が前景に出る場合があります。

キャンピロバクター感染症:一見インフルエンザの様な発熱、関節痛から発症し、その後水溶性下痢が出てくることがあります。便グラム染色で”Gull wing”を見つけることで、その場で診断することが出来る唯一の細菌性腸炎の原因でもあります。

腸管出血性大腸菌(EHEC O157:H7):火の通りが不十分な牛肉摂取後に起こり、その後HUS(溶血性尿毒症症候群)を合併する場合があるため注意が必要な感染症です。また発熱が少ないことも指摘されており、私は今まで1例経験がありますが、その患者さんも当初発熱はありませんでした。

治療に関して抗菌薬は必要ない場合が多いです。特に腸管出血性大腸菌(EHEC O157:H7)では抗菌薬投与によりHUS合併が増える可能性が指摘されており(controversialです)、やみくもに抗菌薬投与をすることの害もあり得ます。サルモネラ感染症(菌血症合併や背景の免疫状態)、キャンピロバクター感染症の重症例、赤痢感染などでは抗菌薬投与が必要ですが、それ以外は必須ではありません。また細菌性腸炎で止痢薬は基本的に禁忌なので使用しません。

■まとめ

腸炎に関して重要な点をまとめます。

・症状①:症状の順番に注意する。ウイルス性腸炎では「嘔気・嘔吐」が「腹痛・下痢」に先行する場合が多い。「腹痛・下痢」が先行する場合は他の疾患も鑑別する。

・症状②:発熱(全身症状が強い)、腹痛が限局、血便、テネスムスなどが細菌性を疑う所見として重要。

・検査:便培養はウイルス性では必要ない。細菌性でも病歴から出来るだけ原因菌を絞り便培養を提出する。便グラム染色で”gull-wing”を探す。

・治療:止痢薬は処方しない。抗菌薬も必要ない場合がほとんど。脱水補正が最重要。

2:中毒

今までの腸炎はおそらく鑑別から漏れることは絶対にないと思いますが、中毒は鑑別から漏れてしまう場合もあると思います。まれですが、鑑別に入れていないと絶対に診断することが出来ないため注意が必要です。

腸管運動を亢進するものは副交感神経のアセチルコリンとセロトニンが代表で、コリン作動性中毒とセロトニン症候群が代表です。これらは下痢単独ということはまれで、その他の全身中毒症状を探しに行くことが重要です。それぞれ例えばコリン作動性中毒では縮瞳、心拍数徐脈、流涎などのその他のコリン過剰の症状がないかどうか、セロトニン症候群では頻脈、皮膚紅潮、意識障害、ミオクローヌスなどの症状がないかどうか確認します。

一番注意が必要なのはTSS(Toxic shock syndrome)と甲状腺クリーゼです。これは下痢を呈するmust be ruledoutの疾患として認識するべきです。

3:薬剤副作用・アレルギー

下痢を呈する薬剤は沢山ありますが、一番注意が必要な”must be ruledout”の疾患は「アナフィラキシー」が挙げられます。アナフィラキシーは循環、皮膚、呼吸、消化管に症状をきたし、消化管では腹痛、下痢などを呈する場合もあるため、これも認識していないと見逃してしまう可能性があるため注意が必要です。

以上救急外来での下痢に関してまとめました。私は研修医のときは「下痢は少なくとも消化管が動いているからむしろ安全なサインなのではないか?」と考えていました。しかし、経験を積むにつれて下痢発症の怖いケースを沢山経験するようになり「下痢があるから安全」とは全く考えられなくなってきました。圧倒的に救急外来ではウイルス性腸炎が多いですが、これは誰でも思いつく鑑別なので(患者さんでもわかる)、その他の疾患の可能性がないかを確認する習慣をつけたいです。