悪性腫瘍を扱っていない医師でも救急外来で対応しなければいけないのが発熱性好中球減少です。私自身も経験が多い訳ではないため、この記事ではIDSAのガイドラインに沿ってそのまままとめさせていただきます(参考文献:”Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America” Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93)。

定義

発熱性好中球減少は患者の状態を表現したもので、「その原因が何か?」に関しては全く答えていません。通常の感染症診療と同様原因微生物の同定や原因臓器の同定に尽力します。感染臓器の同定や微生物学診断をあきらめてよいよい免罪符になる言葉でもありません。以下に発熱性好中球減少の定義を記載します。

・好中球数減少:血液検査で好中球数500/μL未満(もしくは48時間以内に500/μL未満になると予想される場合) *%ではなく絶対数を計算する

・発熱:口腔内温度>38.3℃(腋窩温は深部体温を反映しておらず、直腸音は発熱性好中球減少患者では感染リスクが高いまめ実施しない)

*定義は様々であり日本臨床腫瘍学会は腋窩温37.5℃以上

→注意としてはこれらはあくまで基準であり、実臨床では細かい定義にこだわりすぎない姿勢が必要です(例えば口腔内温が38.0度だからFNとして扱わないと一義的に決めてしまうのではなく総合的に判断するということです)。

・固形腫瘍患者の10-50%に、血液悪性腫瘍患者の80%以上に認めるとされています。

身体所見

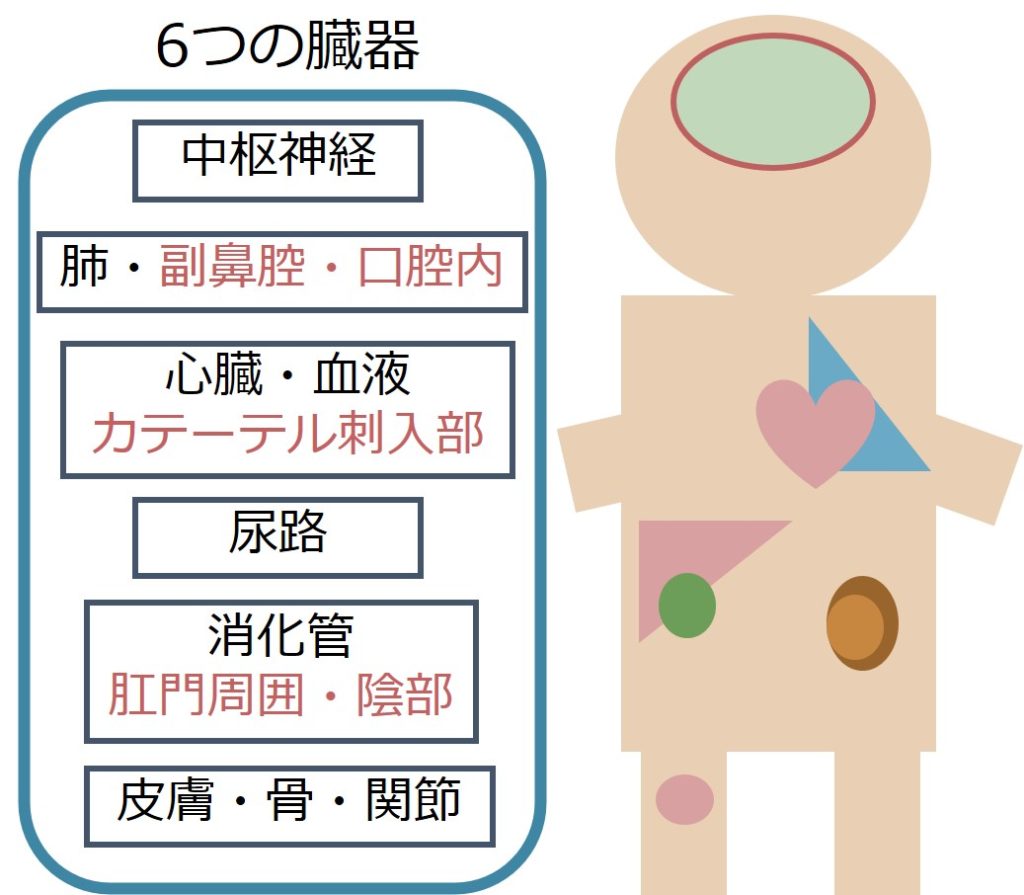

救急外来での発熱対応に関してまとめたところで6つの臓器に分類してアプローチする方法に関して解説しましたが(こちら参照)、基本のアプローチは救急外来一般の発熱へのアプローチとFNの場合で変わりはありません。ただ普段より注意しないといけない点として以下の点を挙げさせていただきます。

・肛門周囲・陰部:肛門周囲膿瘍形成といった肛門周囲・陰部の診察(直腸診は発熱性好中球減少では禁忌)は普段あまり実施しないため注意。

・副鼻腔・口腔内:診察も普段よりも注意して行う。

・カテーテル刺入部:血流に関してはカテーテル関連血流感染症の可能性がありカテーテル刺入部の所見を確認をする。

以下に特に注意するべき身体所見を図でまとめました。この解剖対応をイメージしながら身体所見をとると漏れなく身体所見をとりやすいと思います。

検査

以下の項目は必ず提出します。

・血液検査

・血液培養2セット:陽性10-25%(起炎菌としてCNSが最も多い)

・尿検査・尿グラム染色/培養

・胸部レントゲン

・喀痰グラム染色・培養

以下の検査は状況に応じて提出を検討します。

・CT検査:特に造影CT検査で膿瘍形成の評価

・便検査:CO toxin検査(発熱性好中球減少では便培養や寄生虫虫卵検査の意義は乏しい)

・髄液検査 グラム染色・培養

真菌感染症を考慮する場合は以下の項目を検討します。

・β-D glucan、ガラクトマンナン抗原

・胸部+副鼻腔CT検査

対応

発熱性好中球減少を呈した患者さんは全員原則入院管理が必要です。外来でも治療可能かどうかに関するリスク評価としてMASCC(Multinational Association for Supportive Care in Cancer)スコアが有名であり、これで外来治療とするか入院治療とするか決める方法もありますが私は全く使用していません。

なぜかというと低リスクをクリアするためのハードルが非常に高い点と、低リスクとしても密な経過観察を継続する必要がある点と最後に個人的ですが発熱性好中球減少の対応に自分自身がまだまだ経験が十分でないためです。普段から発熱性好中球減少をよく診療されている先生はリスク評価をして外来治療と入院治療を分けてもよいと思いますが、経験に乏しい場合は原則入院管理とするべきと個人的には思います。ここまでのところは主にガイドラインに沿った話が中心でしたが、この「対応」のチャプターでは私の意見を入れさせていただきました。

治療

治療の原則は以下の点が挙げられます。

・発熱性好中球減少では培養採取後感染臓器や微生物が同定できていない状況でも、できるだけ早く抗菌薬投与を開始する(2時間以内)。

・初期治療は必ず緑膿菌カバーをするβラクタム系抗菌薬を使用する。

1:抗菌薬選択

緑膿菌をカバーするβラクタム系抗菌薬単剤治療を第1選択とします(以下)。この中でどれがより優れているかに関しては結論はなく、各施設での耐性菌の検出やアンチバイオグラムなどを参考に選択するのが良いと思います。

・セフェム系:セフェピム CFPM

・ペニシリン系:ピペラシリン・タゾバクタム PIPC/TAZ

・カルバペネム系:メロペネム MEPM 過去にESBL産生菌が検出されている場合

*セフタジジムはGPCに弱く基本使用しない。アミノグリコシド単剤も耐性をとられる問題で基本使用しない。

*ショック、緑膿菌感染の可能性が高い、多剤耐性菌のリスクが高い場合はアミノグリコシドもしくはキノロン系抗菌薬を上記抗菌薬に併用検討。

2:バンコマイシンの併用に関して

・初期治療でルーチンでのバンコマイシン併用は推奨されていません。

・バンコマイシンを併用する場合:ショック(血行動態不安定)、カテーテル関連血流感染症、皮膚軟部組織感染症、肺炎、もしくはGPC検出、MRSA保菌者。

3:真菌感染症を疑う場合

・初期治療でのルーチンでの抗真菌薬使用は必要ありません。

・治療開始から4-7日以上発熱が持続(もしくは再発)+好中球減少期間が7日間を超えることが予想される場合は抗真菌薬の経験的治療を考慮。

・経験的抗真菌薬治療でどの抗真菌薬を推奨するか?に関しては決まったものはありません。以下の抗真菌薬選択は個人的な考えです。

・カテーテル関連血流感染症を疑う場合はカンジダを考慮しミカファンギン開始を検討する。

・アスペルギルス感染症はβDglucan、ガラクトマンナン抗原、胸部副鼻腔CT検査、BALなどを総合的に判断し、経験的治療をボリコナゾールで開始。

治療効果判定

・抗菌薬治療による解熱は通常よりも時間がかかり、固形腫瘍患者で2日、血液腫瘍患者で~5日程度かかるとされています。

・このため解熱しないだけでは抗菌薬変更の理由にはならず、全身状態など発熱以外の臨床情報と培養結果に基づいて薬剤変更を考慮するべきです。

・抗菌薬治療期間は以下の通りに設定します。

・感染臓器と微生物学的診断がされた感染症:好中球数500 /μL以上+一般的な同感染症・微生物に対する治療期間

・感染臓器・微生物が不明の場合:解熱後2日以上+好中球数500 /μL以上になれば抗菌薬中止可能。

以上発熱性好中球減少に関してまとめました。発熱性好中球減少に関して和書で記載があるものをいくつか見てみましたが、そのほとんどがこのIDSAのガイドラインの内容をそのまま引用しているものでした。なので一度きちんと勉強されたい方は直接こちらの文献を読まれた方が急がば回れで速いかもしれません。

参考文献:”Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America” Clinical Infectious Diseases 2011;52(4):e56–e93。